تحليل: مصر: من أجل حفنة "تضحيات"

القاهرة ـ هاني درويش

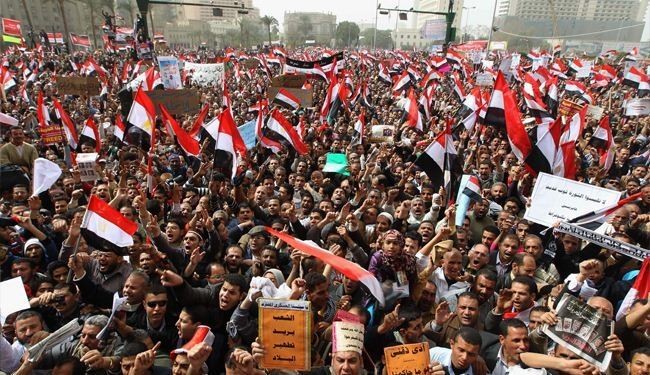

ينتظر العالم ما ستستفر عنه سياسات العض بالأنياب بين السلطة المصرية ومعارضيها، اليوم الأحد. اليوم الموعود، الذي ذهب الجميع اليه كحافّة، أو كلقاء بين قوى تناطحت كثيراً واختارت موعداً ولقاء على أرض محايدة. ثمة استعارة كبرى من أفلام الويسترن الأميركية، تبدو قريبة من المشهد المرتقب. الفارسان يتقابلان في ساحة، كل منهما رابض على مسدس الخصر وفي انتظار حركة خصمه. لا صافرة إطلاق أو حَكَم. عشر خطوات أو عشرون، من بعد ملامسة كتفَي الخصومة، الابتعاد، ثم الالتفاف تحت أنظار المرعوبين من أنصار الفريقين، ثم الطلقة التي لطالما أبدعت السينما الأميركية في تشظيتها، بحيث لا نعرف لوهلة، القاتل من القتيل.. حتى السقوط المزلزل أرضاً.

الغبار الذي يخلفه السقوط الملحمي في الحالة الأميركية، يشبه ما يفترض أن نراه في اليومين الأولين. غبار لا يسفر عن معرفة المنتصر مِن المهزوم. ويبدو سيناريو العنف المضطرب، المفتوح على احتمالات شتى، حاسماً في توقع شكل استمرار المعركة لاحقاً. لن تتغذي فاعليات استعراض القوى غير الدموية، بعد يومين من صدامات الـ"لا غالب ولا مغلوب"، إلا بمستوي معين من الأحقاد الدموية وقد ذرفت في عرض الوطن وطوله الجغرافي والسياسي. أميركا نصحت الإخوان بالصبر ثلاثة أيام على الأكثر. فإن هم صبروا، عبروا، تصديقاً على الكليشيه الدارج عن أن المصريين لا يستطيعون تأمل الدماء أكثر من ثلاثة أيام. إنه مخيال حزب الكنبة الأميركي، الذي صمّ الآذان وأغلق العيون عن بارومتر الحقد الدموي المنفجر في محافظات مصر منذ أسابيع. ليس لدي الأميركي حساسية اجتماعية سيكولوجية تتلمس التغيرات العنيفة في المجتمع المصري منذ إدامة سقوط الدولة وفشلها. الذبح العلني للص افتراضي سرق قرص فلافل في الشرقية، وتبين لاحقاً أنه أخرس ويُعالج نفسياً ولم يلحق ميعاد طبيبه في المشفى العام. سَحلُ الشيعة وقتلهم بالإشارة. حرقُ بيوت المسيحيين كرياضة شعبية مرتجلة... ثمة عنف ينمو ويبحث عن لحظة تعميده الأكبر من كل المناوشات هذه. ومن يتخيل أن الفزع من الإخوان ومن حَمَلة سلاحهم من الجهاديين والسلفيين، سيلجم هذا التلكؤ إزاء العنف، فهو واهم. طقوس العنف ستكون تأكيداً شعبياً، ومن الأطراف كافة، على السعادة الكامنة في لا عودة الدولة بمفهومها القديم.

هكذا، يتجلّى فزع الأصوات الحاضّة على إبقاء الثوريين بعيداً من العنف المتوقع بين إخوان وفلول. ثمة من نادى، أو كتب ناصحاً بحشود واسعة من السبيكة الثورية، من زمن "٢٥ يناير"، لأنها ستكون صمام أمان، وجسداً مرناً، يذوب ميل الجميع إلى استعراض الدم. يبدو هذا الحديث النظري الاستباقي ميالاً إلى استرخاص العنف، على اعتبار أن الثوار الأنقياء لديهم مهام ثورية أرفع، وهي العداء للطرفين. كما يبدو معولاً، بانتهازية، على ما يتخيلونه من قدرة للفلول على الصمود أمام عنف الإخوان، متناسين أن الفلول غالباً من دون جهاز سياسي واضح أو قادر على تحويل نتائج العنف إلى مكاسب سياسية واضحة، وأن حديث اللت والعجن عن تسلح الفلول ما هو سوى نتاج لإرادات عصبوية مناطقية قد تصمد أو لا تصمد أمام اليوم الأول. فالفلول، بجهاز شرطتهم وجيشهم وبيروقراطيتهم، لم يصمدوا ساعات في معركة الجمل إبان الثورة الأولي.

يتناسي وعي الحفاظ على القوى الثورية من العنف، أن المجهولين ونثار الحركات الأكثر فوضوية كانوا غالباً ضحايا مقدمات المعارك في الصدامات الماضية. فحتى مع أجهزة الإخوان السرية التخابرية التي تصطاد النشطاء، كان حجم العنف الواقع على متعاطفين مع معسكر الثورة، أكبر بكثير من ضحايا القوى السياسية التقليدية. أي أننا أمام عنف متوقع ضد الجسد نفسه الذي يتمني الثوريون أن يحتموا به.

ثمة احتمال آخر، وهو ضعف الحراك الشعبي الاحتجاجي الضاغط، بعد يومي الصدام المتوقعين، على حال ما انتهى إليه اعتصام الاتحادية وميادين التحرير قبل شهور، خصوصاً مع ارتفاع حرارة الجو وأجواء شهر رمضان المتوقع خلالها انخفاض النشاط العام للمصريين. هنا، نحن أمام اختبار إلهي بالنسبة إلى الإسلاميين، لأيام عشرة. يحل رمضان في العاشر من تموز/يوليو، وإن لم تحسِم الطلقة الأولى الصراع، فالرهان على ميل الجماهير إلى العودة لطقوس السُّبات الرمضاني، ما قد يعرّي الميادين من مظاهر الحشد، ويجعل عصب الثوار التالف من ضعف التفاوض السياسي مكشوفاً أمام فضيحة خلو الميادين من القوى الاستعراضية الضاغطة... فهل استعدت تنسيقية ٣٠ يونيو لهذا الاحتمال؟

سؤال آخر يتعلق بحجم الدم أو الخسائر التي، حينما تبلغ مستوى معيناً، ستضغط على الجيش للنزول. مؤسسات الدولة المختطفة كلها تراهن على أن تنقذها الجماهير، من دون أن تقدم بادرة واحدة على تحركها المنفصل. الجيش كما القضاء. اختفى محرك الألتراس كقوة ضاغطة من خارج الجناح السياسي. لم تُجابه الوعود الدموية للإسلاميين حركات واضحة مستعدة للصدام. وللمرة الأول، تبدو دعاوى السلمية في غير محلها. وكأن الثوار منسجمون مع الصورة التاريخية للضحية الكاملة، متناسين أن خطاب التهديد ووعيد الدماء من قبل معسكر الإسلاميين، لا بد أن ينقل تصوراتهم عن أنفسهم إلى محل آخر. هنا تظهر انتهازية الرغبة في التعويل المبالغ فيه على عنف الفلول. عنف أعتقد بأنه سينتهي عندما يرى الثوار دمار الاستعراض الفلولي، عند أول هجمة. فوعي الثوار بالعداء للفلول سيشل أي محاولة تكتيكية للتنسيق الإجرائي على الأرض. وسيسمح هذا الجبن الثوري بأن يتعملق الدور الفلولي، إذا ما اجتذب كفاحهم على الأرض شرائح واسعة من الجماهير الباحثة عن انتقام عنيف من الإخوان. هنا تقدم القوى الثورية خدمة تثوير الفلول واعتلائهم ساحة الاستشهاد والبطولة.

انقسام القوى الثورية إزاء التعاون مع الفلول، يحولهم عملياً، في الميادين، إلى أقلية من المشاهدين. ليست هذه دعوة لتصدّر مشهد العنف يوم الأحد. بل دعوة إلى التفكير في عصابية النقاء الثوري التي تكشف في عمقها خوفاً من هوى الجماهير الغاضبة، وتحويل هذا الغضب إلى رصيد في أيدي من تفترضهم أعداءها. عند هذا الحد، نكتشف نخبوية الطرح الثوري في لحظة استثنائية، كان التعويل فيها على حجم العداء الاستثنائي الجماهيري للإسلاميين كفيلاً بتغيير بوصلة التظاهرات نحو وجهة أكثر جذرية، باسم مقاومة الاستبداد أو باسم المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وما تفويت الفرصة، عبر إدامة الانشقاق، سوى خدمة كبرى تقدّم للإسلاميين. فهي تستسلم لتلويثهم الجماهير بالفلولية، كما يفعل الإخوان منذ فترة، وتعمل على تعرية الشارع من مفاهيم الثورة.

أن ابتسار التشبيه في مشهد قتالي، من الغرب الأميركي، مسؤول عنه في الأساس ذلك "الثوري" الذي يتقمص دور "الشريف" في الفيلم السياسي، ناسياً إن المُشاهد غالباً ما يتوحد مع الشرير في الفيلم، أكثر من توحده مع ممثل السلطة، حتى ولو كان ممثلاً لسلطة أخلاقية ثورية. الجماهير تشاهدكم. وهي على استعداد، للأسف، أن تعتقل باسم الفوضى، شرطي الأخلاق الثوري، فلا تسلّمونا جميعاً، كالعادة، إلى حسّ المسخرة - سيء السمعة.