محنة الديمقراطية والثورة في مصر

بعد ما يسمى بـ (الربيع العربي) أصبح العالم العربي وكأنه حقل تجارب للأيديولوجيات الدينية والنظريات السياسية، حتى ما كانت تعتبر من المسلمات أصبحت محل خلاف. الدين محل خلاف بين أبناء الدين الواحد وحتى داخل الجماعات (الإسلامية) نفسها، والثورة محل خلاف حتى داخل الثوار أنفسهم، والشرعية محل خلاف ما بين شرعية دستورية وشرعية شعبية. وسط ومع هذه الخلافات تاه وأرتبك المحللون وعلماء السياسة بحيث لم تسعفهم نظريات وقوانين علم السياسة في تفسير ما يجري، ومن يدرك منهم الحقيقة انحاز للايدولوجيا والموقف السياسي على حساب التحليل العلمي والموضوعي، وأصبح الأكاديميون والمثقفون جزءا من الحالة الانقسامية للمجتمع.

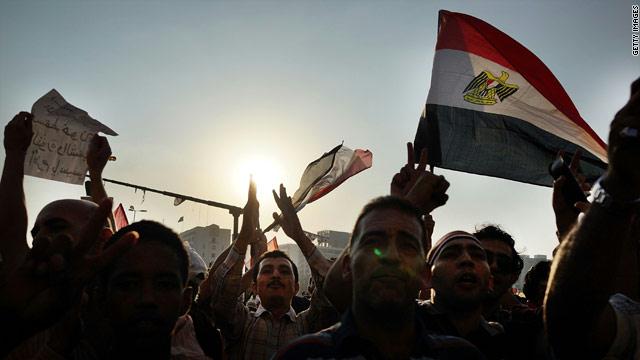

كل الاستشكالات والأسئلة القلقة التي أثارها وأوجدها (الربيع العربي) المزعوم تنفجر مرة واحدة في مصر يوم 30 يوليو. إن كان الظاهر من الصراع يدور حول مفهوم ومصدر الشرعية السياسية: الشارع أم صناديق الانتخابات وهل ما جرى انقلاب عسكري أم تصحيح لمسار الثورة، فإن ما يجري يستحضر أزمة أو محنة الديمقراطية وأزمة ومحنة الثورة والدولة في العالم العربي ويشكل اختبارا جديدا وغير مسبوق للثورة وللديمقراطية معا وخصوصا مع اصطناع تعارض بين الشرعية الشعبية (شرعية الشارع) والشرعية الدستورية (شرعية صناديق الانتخابات)، وأيهما تسمو على الأخرى: شرعية الشارع (الشعبية) أم شرعية صناديق الانتخابات، كما تشكل اختبارا لمصداقية قوى الإسلام السياسي بالقبول بالدولة المدنية وباستحقاقات الديمقراطية، ولمصداقية المؤسسة العسكرية باحترام إرادة الشعب.

هذا الخلاف بين شرعية الشارع أو الشرعية الشعبية التي يدعمها الجيش، من جانب، وشرعية صناديق الانتخابات أو الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، من جانب آخر، يخفي خلافا حول ثوابت ومرجعيات الدولة وعلاقة الدين بالدولة، أيضا يخفي صراعا بين مشاريع وأجندة خارجية، الأمر الذي يثير تخوفات حول انزلاق الأحداث في مصر نحو العنف، وهو ما لا نتمناه لمصر أو لغيرها من البلدان. ويبقى السؤال هل أخطا الجيش بعزل الرئيس مرسي؟ وهل من حق الجيش عزل رئيس منتخب؟ وهل صحيح أن شرعية الشارع تمثل شرعية شعبية تسمو على شرعية صناديق الانتخابات؟ وهل الشعب المصري هو الذي خرج للشارع يوم 30 يونيو، بينما الذي شارك في الانتخابات الرئاسية وفي الاستفتاء على الدستور ليس الشعب المصري، أو العكس؟.

سنحاول مقاربة ما يجرى في مصر من خلال الرجوع لتعريف الشرعية السياسية وعلاقتها بالديمقراطية بعيدا عن الانحياز الأيديولوجي أو المواقف السياسية المسبقة.

أولا: في مفهوم الشرعية السياسية ومصادرها

من ناحية قانونية واصطلاحية يتم تعريف السلطة السياسية الشرعية بأنها السلطة التي يتوافق سلوكها مع قناعات ورضا الناس. ولكن كيف يمكن أن نقيس رضا الناس؟ هل من خلال الخروج للشارع (شرعية الشارع) ؟ وفي هذه الحالة يفرض السؤال نفسه: هل هناك عدد أو نسبة محددة للذين يخرجون للشارع لاعتمادها كمصدر للشرعية؟ وهل كل خروج للناس إلى الشارع يمكنه أن يُكسب القائمين عليه شرعية سياسية؟ أم أن السلطة السياسية الديمقراطية تستمد شرعيتها من خلال صناديق الانتخابات فقط؟ وفي هذه الحالة السؤال الذي يفرض نفسه: هل الانتخابات لوحدها تمنح شرعية لجماعة أو حزب بغض النظر عن سلوكياتها وتوجهاتها اللاحقة للانتخابات؟ وهل شرعية السلطة المنتخبة تستمر بالضرورة إلى الانتخابات العادية القادمة؟ أم أن هذه الشرعية مرهونة باستمرارية رضا الشعب عن السلطة القائمة؟ وهل سكوت الناس – عدم خروجهم بثورة أو مظاهرات عارمة- يعني شرعية السلطة القائمة ؟.

لا شك أن شرعية السلطة أمر ليس من البساطة قياسها أو الحكم المطلق أنها موجودة أو غير موجودة، أو أن هذا المؤشر أو ذاك يكفي وحده للقول بشرعية السلطة أو عدم شرعيتها. فالشرعية عملية معقدة، فهي قيمة و صيرورة، تتداخل فيها العادات والتقاليد مع المصلحة مع الخوف مع القناعة مع الايدولوجيا، وهي ترتبط بثقافة الشعوب ومستوى التعليم فيها ونوع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الأمة... الخ. عامة الناس لا يهتمون كثيراً في البحث عن المصادر الفلسفية والقيمية للسلطة بل يهتمون بمدى قدرة السلطة القائمة على تلبية احتياجاتهم الحياتية وضمان مستقبل أجيالهم. فالشرعية تستمد غالباً من القدرة على تلبية حاجات ومصالح، والتعبير عن أحاسيس ومشاعر الشعب، أكثر من كونها تستمد من قوانين ودساتير أو من نصوص دينية حيث الدين لا يمنح شرعية سياسية لحاكم. ومشكلة الرئيس مرسي كما يقول معارضوه أنه سبق الايدولوجيا على الانجاز وتقديم خدمات للناس، أراد تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السلطة والهيمنة على الدولة بدلا من العمل على حل المشاكل التي كانت سببا في الثورة على نظام مبارك، وهذه المشاكل ليست دينية بل اقتصادية واجتماعية.

التساؤلات السابقة حول شرعية السلطة لا يتم طرحها في الدول الديمقراطية العريقة، فهذه الأخيرة حسمت أمرها بأن لا شرعية إلا الشرعية المُعبر عنها من خلال صناديق الانتخابات وهي شرعية شعبية في نفس الوقت. ولكن بالنسبة للمجتمعات حديثة العهد بالديمقراطية فالأمر يختلف. فالشرعية متبدلة بتبدل الواقع الذي يعيشه أو يريده الشعب، وبالتالي لا تلتزم الشرعية هنا بقيمة ثابتة ونهائية، وبشكل عام فإن الشرعية السياسية لغالبية الأنظمة السياسية العربية هي شرعية الأمر الواقع وهي خليط من الدين والتقاليد والدكتاتورية ومظاهر شكلانية للديمقراطية. ما يجري في مصر من تعارض بين الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية حالة استثنائية ومصطنعة. حدوث تعارض وتصادم ما بين الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية بعد عام واحد من الانتخابات لا يعبر عن حالة طبيعية بل يعكس خللا ما في أحد الطرفين.

ثانيا: الشرعية والديمقراطية

جاءت الديمقراطية لتحسم مشكلة الشرعيات: الدينية والكارزماتية والثورية والدكتاتورية، لصالح شرعية واحدة وهي شرعية صناديق الانتخابات، فلا شرعية لسلطة أو نظام إلا من خلال صناديق الانتخابات حتى وإن كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها المنتَخَبون أقلية بالنسبة لعدد السكان. هذه القاعدة أو المبدأ الديمقراطي تم الأخذ به في الدول التي ترسخت فيها القيم والثقافة الديمقراطية، حيث يكون المجتمع وقواه السياسية والحزبية متوافقة على ثوابت ومرجعيات الأمة، وبالتالي فمن يفوز في الانتخابات يكتسب شرعية تؤهله لممارسة الحكم والسلطة وعلى الشعب احترامهم، ولكن في المقابل يلتزم المنتَخَبون أو السلطة الدستورية الشرعية بثوابت ومرجعيات الأمة، فلا ينقلبون عليها أو يفرضوا أيديولوجية الحزب على الأمة، وعلى الحزب الفائز أن يعلم أن الانتخابات تمنحه رخصة للحكم لفترة زمنية محددة لا يجوز له خلالها تغيير دستور وثوابت الأمة إلا بالتوافق الوطني، وفي حالة عدم التزام السلطة الحاكمة بما التزمت به أمام الشعب أو أحس الشعب بخيانة السلطة والحزب الحاكم للأمانة، فمن حق الشعب استرداد الرخصة التي منحها للحاكم من خلال أصول وطرق تنص عليها الدساتير عادة كالانتخابات المبكرة أو اللجوء إلى الاستفتاء ولا يدخل ضمن هذه الطرق تدخل الجيش، وفي حالة تدخل الجيش نكون أمام انقلاب عسكري حتى وإن حضي برضا الشعب، وهناك سوابق تدخل فيها الجيش لصالح الشعب ولتهيئة شروط الانتقال الديمقراطي، مثلا الانقلاب العسكري الذي تم في كل من البرتغال واليونان منتصف السبعينيات والذي أسقط نظامين دكتاتوريين ومهدا الطريق لدخول البرتغال واليونان لعالم الديمقراطية – في مصر الموقف مختلف حيث أن الرئيس المعزول منتخب من الشعب -.

الشرعية السياسية التي تُنسب للديمقراطية الحقيقية تقوم على الاختلاف في ظل الوحدة، وبالتالي أي حزب حتى وإن كان منتخبا لا يجوز له القفز على مبدأ التعددية ولا على ثوابت ومرجعيات الأمة التي ارتضت بها وراكمتها عبر التاريخ. فالثقافة الديمقراطية سعت دائماً إلى حماية التنوع من خلال زرع قيم في المجتمع تسلم بحق الاختلاف والتنوع وتجعل منه أساس الاغتناء الثقافي والحضاري، فالثقافة الديمقراطية تتحدد وتُعرَف بما هي جهد مبذول في سبيل الجمع بين الوحدة والتنوع، ففي الديمقراطية لا تعارض بين سلطة الأكثرية وحقوق الأقليات: فلا وجود للديمقراطية إلا باحترام كل منهما للأخرى، أي أن الديمقراطية لا تقوم على مبدأ الإقصاء بل التعايش والتساكن، أيضاً الديمقراطية ليست فقط نقيض الاستبداد بل هي أيضاً نقيض الطائفية والفكر الديني المغلق، فالديمقراطية تقوم على المواطنة وهذه الأخيرة لا تفرق بين ذكر وأنثى ولا بين دين وآخر أو عرق وآخر.

وأخيرا، يمكن القول أنه وبالرغم من المنحى العنيف للأحداث في مصر وتدخل الجيش في الحياة السياسية، إلا أن ما يجرى يرهص بتحولات عميقة ستؤسس لمجتمع جديد ونظام سياسي جديد، والاشتباك الأيديولوجي والسياسي والبشري أمر طبيعي في كل المراحل الانتقالية للثورات، وهو خلافات وصراعات ستدفع كل الأطراف لمراجعة حساباتها والتنازل عن إدعاءاتها بالقدرة على احتكار الحقيقية أو احتكار المجال الديني أو الوطني، وستتوصل كل الأطراف لعقد اجتماعي جديد. ولكن الخطر الذي نخشاه على مصر لا يأتي مما يجري في القاهرة بل من سيناء، والمعركة القادمة ستكون في سيناء وليس في ميدان التحرير ورابعة العدوية، وفي سيناء ستأخذ المواجهة أبعادا أكثر خطورة وستتورط فيها أطراف خارجية متعددة.